自己对准它自己动;自己对准它自己动,这种现象背后的原理是什么呢?

在我们的生活中,常常会遇到一些看似神秘而又有趣的现象,其中“自己对准它自己动;自己对准它自己动”这种现象尤为引人瞩目。它仿佛是大自然的一个小魔术,让我们不禁想要探究其背后的原理。这种现象不仅存在于自然界的某些生物行为中,也在一些物理和化学过程中有所体现。接下来,我们将从多个方面深入探讨这种现象背后的原理。

生物层面的自我对准机制

在生物界,许多生物都具备自我对准。比如,某些昆虫在飞行过程中能够准确地对准目标,甚至在复杂的环境中也能保持稳定的飞行路径。这背后的原理主要在于生物体内的感知系统和神经系统的协同作用。生物通过感知周围环境的各种信息,如光线、气流等,将这些信息传递给神经系统。神经系统则对这些信息进行处理和分析,然后发出指令,使生物的身体或器官做出相应的调整,从而实现自我对准。例如,蜜蜂在寻找花蜜的过程中,通过眼睛感知花朵的位置和方向,神经系统会根据这些信息调整蜜蜂的飞行姿态,使其能够准确地飞向花朵。研究表明,不同生物的自我对准机制可能存在差异,但它们都依赖于感知系统和神经系统的精确配合。

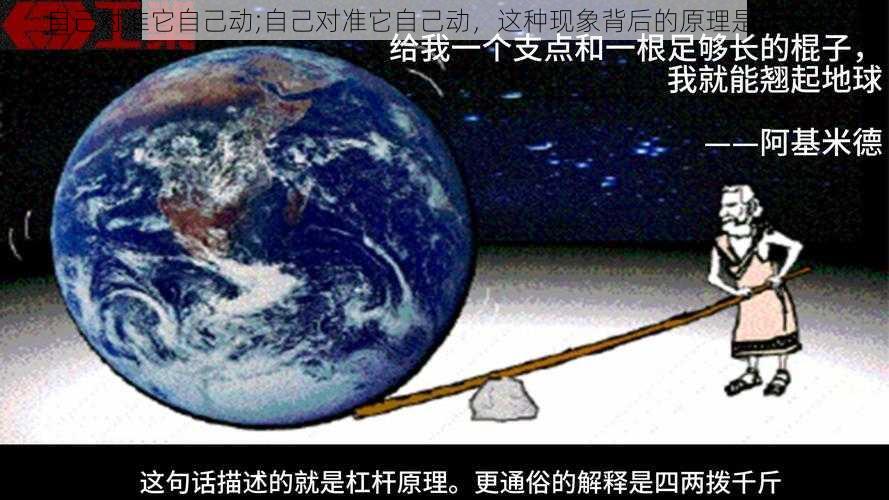

物理层面的惯性与引力作用

从物理角度来看,“自己对准它自己动”的现象与惯性和引力有着密切的关系。惯性是物体保持原有运动状态的性质,而引力则是物体之间相互吸引的力量。当一个物体处于运动状态时,由于惯性的作用,它会倾向于保持原来的运动方向和速度。而引力则会对物体的运动产生影响,使其趋向于某个特定的方向或位置。例如,地球围绕太阳公转的过程中,由于惯性的作用,地球会沿着原来的轨道继续运动,而引力则使地球保持在围绕太阳的轨道上。在一些微观物理现象中,也存在类似的情况。比如,原子中的电子在原子核周围运动时,由于惯性和引力的作用,电子会围绕原子核做特定的轨道运动。这些物理原理为“自己对准它自己动”现象提供了重要的解释。

化学层面的分子间相互作用

在化学领域,分子间的相互作用也可能导致“自己对准它自己动”的现象。分子之间存在着各种相互作用力,如化学键、范德华力等。这些相互作用力可以使分子在空间中排列成特定的结构,从而表现出自我对准的特性。例如,在晶体的形成过程中,分子会通过化学键和范德华力相互作用,逐渐排列成有序的晶体结构。这种晶体结构具有特定的对称性和方向性,体现了分子间的自我对准。在一些化学反应中,分子也会通过相互作用来调整自己的位置和方向,以促进反应的进行。研究人员通过对分子间相互作用的研究,揭示了许多化学现象背后的原理,也为理解“自己对准它自己动”现象提供了新的视角。

光学层面的光的干涉与衍射

光的特性在“自己对准它自己动”现象中也起着重要的作用。光具有波动性,能够发生干涉和衍射等现象。干涉是指两束或多束光相遇时,在空间中形成明暗相间的条纹或干涉图样。衍射则是光绕过障碍物或通过狭缝时发生的弯曲现象。这些光学现象可以使光在空间中自我对准,并形成特定的传播路径。例如,在激光的产生过程中,通过激发介质中的原子或分子,使其发出相干光。这些相干光在空间中相互干涉,形成高强度的激光束。激光束具有高度的方向性和单色性,能够在很远的距离内保持稳定的传播路径,这就是光的自我对准现象的一个例子。光学层面的研究为我们理解“自己对准它自己动”现象提供了重要的光学原理。

信息论层面的反馈与控制

从信息论的角度来看,“自己对准它自己动”现象可以用反馈与控制的原理来解释。在一个系统中,通过获取系统的输出信息,并将其与期望的目标进行比较,然后根据比较结果调整系统的输入,以实现系统的稳定和准确运行。这种反馈与控制的机制在许多自然和人工系统中都存在。例如,人体的体温调节系统就是一个典型的反馈控制系统。当人体的体温升高时,传感器会检测到体温的变化,并将信息传递给控制系统。控制系统会根据体温的升高情况,调整身体的散热机制,如出汗等,以降低体温。同样,在一些机器人系统中,也采用了反馈与控制的原理,使机器人能够准确地对准目标并进行运动。信息论层面的研究为我们理解“自己对准它自己动”现象提供了一种新的思维方式和方法。

“自己对准它自己动;自己对准它自己动”这种现象背后的原理是多方面的,涉及生物、物理、化学、光学和信息论等多个领域。这些原理相互作用,共同导致了这种现象的发生。通过对这些原理的研究,我们不仅可以更好地理解自然界的奥秘,也可以为工程技术和科学研究提供新的思路和方法。目前我们对这些原理的理解还只是初步的,还有许多问题需要进一步研究和探索。未来的研究可以从更微观的角度深入探讨这些原理,揭示其更深层次的机制;也可以将这些原理应用到实际的工程和技术领域,开发出更高效、更精确的系统和设备。相信在不久的将来,我们对“自己对准它自己动”现象背后的原理将有更深入的理解和认识。